Le 28 avril 2025, l’Espagne et le Portugal ont connu la pire panne électrique en Europe depuis vingt ans. Cinq mois plus tard, ENTSO-E, l’association des gestionnaires de réseaux européens, publie un rapport détaillant la chronologie et les mécanismes de cette panne ibérique. Ce fut un problème de surtension et non pas de fréquence, comme annoncé à la hâte par les commentateurs.

« C’est un black-out dû à une surtension, le premier incident de ce genre. Cela n’était jamais arrivé avant en Europe », décrit Damian Cortinas, président du conseil de l’ENTSO-E, le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité. Le comité d’experts a rendu ses conclusions dans un rapport présenté le 3 octobre. Si des coupures massives avaient déjà frappé l’Italie en 2003 ou l’Europe du Sud-Est en 2006, jamais un effondrement complet n’avait été provoqué par un emballement de la tension sur le réseau. Le 28 avril, à 12 h 33, l’Espagne et le Portugal se sont retrouvés plongés dans le noir. La panne a paralysé la péninsule ibérique durant près de douze heures, affectant les transports, hôpitaux, télécommunications et plusieurs dizaines de millions de personnes.

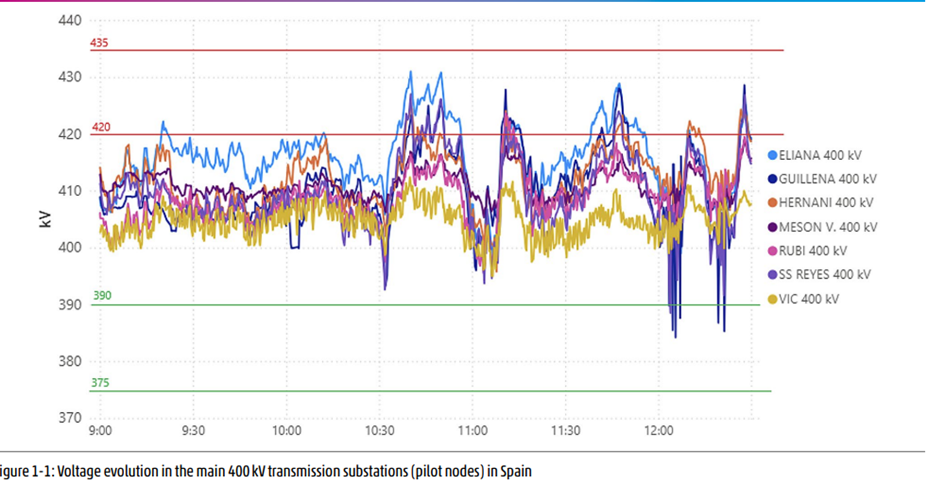

Selon le rapport paru le 3 octobre, la matinée du 28 avril s’annonçait pourtant banale : températures douces, forte production solaire et éolienne et des prix de marché au plus bas. Dès neuf heures, la volatilité des tensions sur le réseau espagnol s’accroît sans pour autant dépasser des seuils extraordinaires. À 10h30, elles augmentent puis deux vagues d’oscillations surviennent à 12h03 puis à 12h19, sur le réseau Guillena 400 kV (centre et sud de la péninsule), mobilisant les opérateurs de Red Eléctrica (Espagne) et REN (Portugal) qui ont « pris plusieurs mesures d’atténuation, telles que la réduction des exportations de l’Espagne vers la France ». Elles ont « permis de limiter les fluctuations » mais ont « entraîné une augmentation de la tension dans le système électrique ibérique » relèvent les experts.

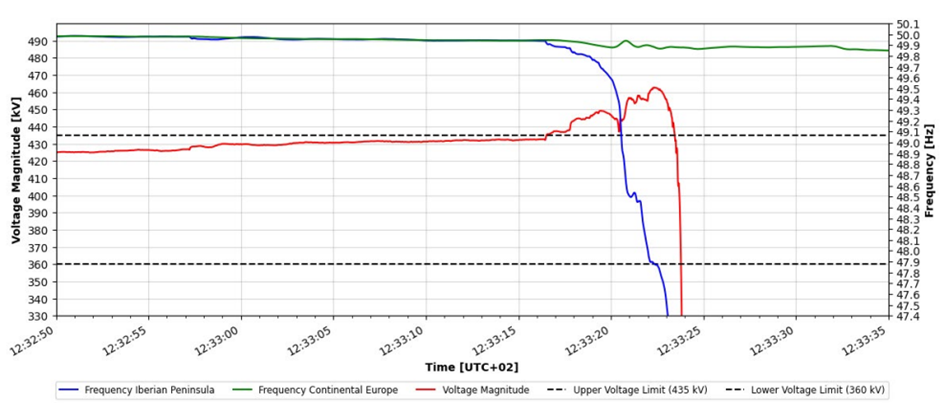

À 12 h 32, plusieurs arrêts automatiques de centrales photovoltaïques, thermosolaires et éoliennes se déclenchent dans différentes régions espagnoles (Grenade, Badajoz, Séville, Huelva, Ségovie). En moins de 20 secondes, 2,6 GW de production renouvelable disparaissent du réseau et ces pertes déséquilibrent instantanément le système : la tension s’élève au-delà de 435 kV, déclenchant en cascade d’autres coupures. À 12 h 33, l’Espagne et le Portugal décrochent du reste du réseau continental et leur réseau s’effondre.

Les systèmes automatiques de sauvegarde prévus pour éviter le black-out s’activent bien en Espagne et au Portugal entre 12 h 33 et 12 h 33 min 22. Mais trop tard et trop faibles, ils ne parviennent pas à contenir la surtension. Les interconnexions avec la France et le Maroc se déconnectent l’une après l’autre. En quelques secondes, le réseau ibérique s’effondre. La France, elle, ne subit qu’un impact marginal : le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Golfech a absorbé 426 mégavoltampères réactifs (Mvar) de puissance réactive, la STEP de Montézic en a absorbé 27 (les turbines sont des machines synchrones pouvant, lorsque l’excitation est faible, se comporter en mode inductif) et l’interconnexion France-Espagne de Baixas Santa Llogaia 870 Mvar (avec ses transformateurs notamment).

À lire aussiBlackout en Espagne : des barrages français ont été utilisés pour stabiliser le réseauLes gestionnaires de réseaux activent immédiatement leurs plans de « black-start » qui reposent sur quelques centrales capables de redémarrer sans alimentation externe. Mais toutes les tentatives ne réussissent pas. Des « îlots électriques » doivent être reconstruits progressivement puis synchronisés avec le réseau continental. Les premières reconnexions avec la France interviennent dès 12h43, mais la restauration complète du réseau de transport n’est achevée qu’à 0h22 au Portugal et vers 4 h du matin en Espagne le 29 avril.

L’ENTSO-E a classé cet événement niveau 3, soit le niveau le plus élevé de l’échelle. Le rapport souligne qu’aucun signal d’alerte clair n’avait été détecté par les centres régionaux de coordination en amont : les analyses de sécurité de la veille n’indiquaient aucun risque particulier. Les experts insistent sur la difficulté de collecte des données, notamment en Espagne, où certaines centrales privées n’ont pas livré l’intégralité de leurs enregistrements de défauts.

La suite de votre contenu après cette annonce

Notre Newsletter

Ne ratez plus les dernières actualités énergetiques

S'inscrire gratuitement

Nos autres articles sur le sujet transporter l'énergie bas-carbone

EntreprisesActualitéTestsReportages

Pourquoi Macron critique le mix électrique espagnol

Solaire22 février 2026

Annonce partenaire

Annonce partenaire

Annonce partenaire

Annonce partenaire

Annonce partenaire