En 1869 s’est produite une gigantesque éruption solaire : l’événement de Carrington. Le jet de plasma éjecté par le Soleil a frappé la Terre, dont le champ magnétique a réagi avec violence. Aux États-Unis et en Europe, les lignes télégraphiques se sont mises à fonctionner toutes seules, voire ont causé des débuts d’incendie. Cet événement s’est produit à une époque à laquelle l’électricité n’avait pas autant d’importance qu’aujourd’hui dans nos vies. Et si cela devait se produire à nouveau ? Heureusement, des mesures commencent à être prises.

Nous avons abordé précédemment les conséquences sur notre réseau électrique, potentiellement catastrophiques, d’une éruption solaire massive. Nous avons ensuite abordé de quelle manière celles-ci étaient prises en compte dans la démonstration de sûreté des centrales nucléaires. Mais le réseau électrique lui-même est-il protégé ?

Le risque causé par les tempêtes géomagnétiques a commencé à être sérieusement étudié il y a déjà vingt ans, notamment à la suite de la coupure géante qui a plongé dans le noir six millions de personnes au Québec en 1989 ; en effet, la Terre avait alors été frappée par une éruption solaire importante. Vis-à-vis de ce type de risque, qu’on ne peut empêcher de se produire, ce sont deux types de mesures qui seront envisagées.

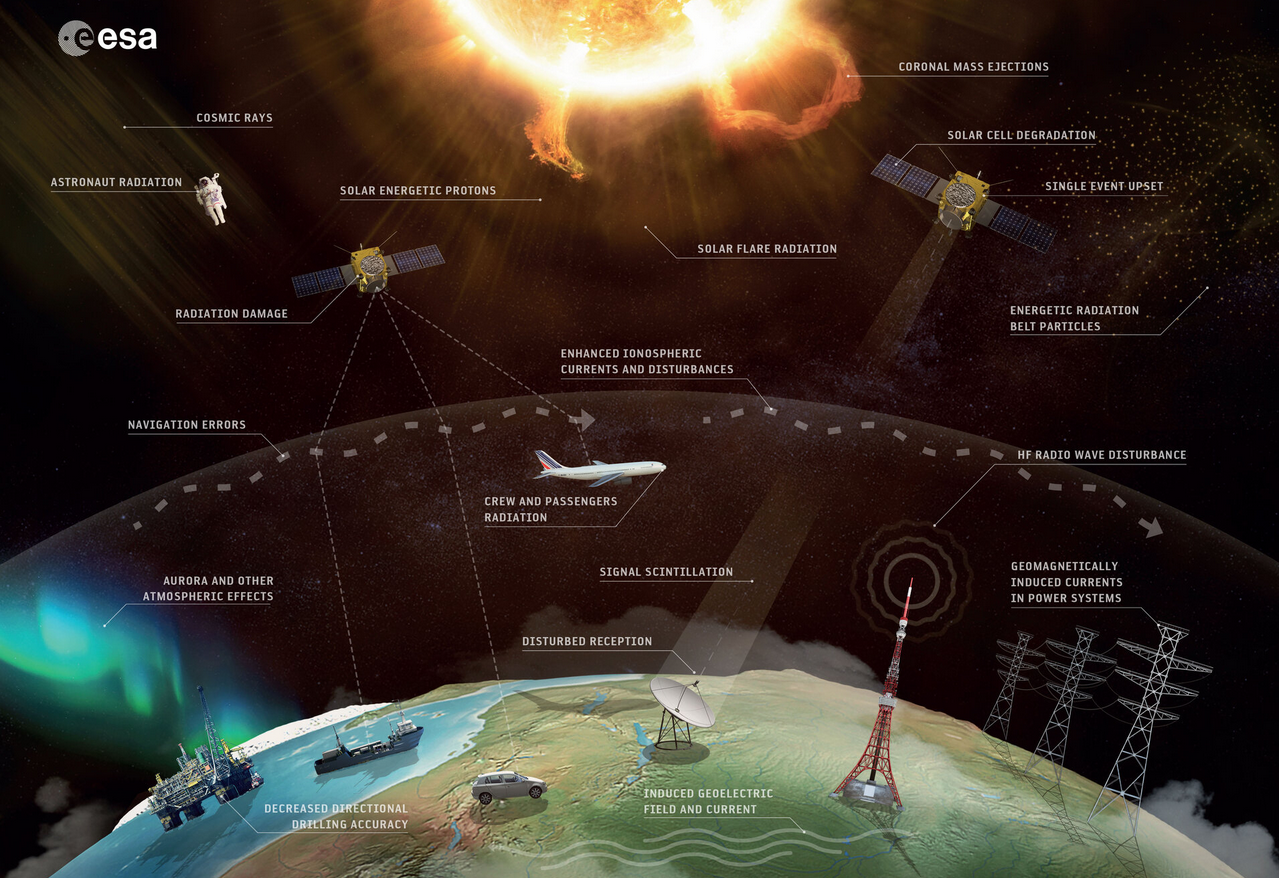

À lire aussiQuand une tornade traverse une centrale solaire, ça donne quoi ?Tout d’abord, il s’agit de mettre en place un système d’alerte. Ce dernier se base sur des satellites d’observation du Soleil et de la Terre, dont notamment SOHO (Solar and heliospheric observatory), un observatoire conjoint de la NASA américaine et de l’ESA européenne, en orbite à 1,5 million de kilomètres de notre planète. Les données collectées sont traitées par des organisations comme le Space weather prediction center (SWPC) aux États-Unis. Ce dernier réalise une véritable météo spatiale, qui peut être actualisée plusieurs fois par jour lorsque nécessaire, et produit des alertes en cas de menace. Le niveau d’alerte va de G1 pour une tempête mineure à G5 pour un événement majeur de type Carrington.

Car il faut aller vite. En cas d’éruption solaire orientée vers notre planète, le plasma éjecté par notre étoile ne mettra qu’un à trois jours pour frapper nos infrastructures ! Et elle pourrait durer plusieurs jours. Ces systèmes d’alerte précoce permettent de préparer le réseau électrique à l’événement. Pour ce faire, les gestionnaires de réseau peuvent réorganiser les flux de puissance électrique, déconnecter les lignes les plus vulnérables, et redistribuer la charge. Objectif principal : éviter tout dommage sur les transformateurs, les maillons les plus fragiles du réseau, et dont la mise hors service peut causer une réaction en chaîne, jusqu’à l’effondrement total du réseau.

À lire aussiCes étranges lignes à très haute tension qui font circuler de l’électricité dans le solLes tempêtes géomagnétiques peuvent en effet causer des dommages majeurs aux transformateurs, par l’effet des courants induits géomagnétiquement (CIG). Ce sont des courants générés dans le sol, qui est un conducteur électrique, par les fluctuations fortes du champ magnétique terrestre. Au cours de leur circuit autour de la planète, les CIG peuvent emprunter le réseau électrique, et y causer des dommages. Pour les éviter, d’autres mesures peuvent être prises : une mise au neutre spécifique ou l’installation de filtres au niveau des lignes électriques et des transformateurs, ou enfin une conception plus résiliente des transformateurs. Les USA ont mis en place des systèmes de ce type à l’échelle pilote depuis 2016, par le biais de l’EPRI (Electric power research institute) ou de la NRC (Nuclear regulatory commission).

L’Union européenne apparaît un peu en retard par rapport aux États-Unis en la matière. Cela est dû entre autres au fait que son réseau est constitué de lignes plus courtes, moins sensibles aux CIG. Le risque est donc moindre. L’Europe compte toutefois rattraper son retard. Une analyse de risque a été publiée en 2014 par la Commission européenne – et est accessible en source ouverte (pour les anglophones). Par ailleurs, l’Europe prépare une mission spatiale ambitieuse avec le satellite Vigil, dédié à l’observation du Soleil. Dont le lancement est prévu pour 2031 – ce qui nous permet de relever qu’il existe un autre domaine que l’énergie où les délais sont particulièrement longs !

La suite de votre contenu après cette annonce

Notre Newsletter

Ne ratez plus les dernières actualités énergetiques

S'inscrire gratuitement