Selon l’hypothèse à l’origine du concept de « foisonnement », il y aurait une diversité de vents suffisante pour assurer une production continue des éoliennes en Europe. En clair : un parc éolien à l’arrêt dans le sud de la France faute de mistral serait relayé par un parc situé dans une autre région où le vent soufflerait. Avec, à la clé, un impact plus ou moins sévère de l’introduction massive de l’énergie éolienne sur l’équilibre du réseau électrique. Et sur ce sujet, le débat, évidemment, fait rage ! Nous voulions y voir un peu plus clair.

L’énergie éolienne a pour principe d’utiliser le vent, qui peut être décrit comme un flux d’énergie naturel qu’il n’est pas possible d’utiliser au-delà de la puissance maximale disponible à chaque instant. En cela, elle se distingue des sources d’énergie issues de la révolution industrielle, basées sur l’exploitation d’un gisement de substances pouvant être converties à la demande en énergie, comme le charbon, le pétrole et le gaz, ou encore l’uranium.

Cette distinction est la raison pour laquelle certains préfèrent parler d’énergie de flux et d’énergie de stock. Dominique Grand, en fait partie. Cet ancien adjoint au directeur du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) de Grenoble pour le développement régional, et spécialiste de l’impact sur le réseau électrique des énergies renouvelables intermittentes nous indique : « pour les énergies de flux, on prend le flux quand il arrive comme il arrive, tandis qu’avec les énergies de stock, on puise plus ou moins dans ce stock afin de piloter la production. »

Là où les choses se compliquent, c’est lorsque ces flux sont variables dans le temps et dans l’espace. Concernant l’énergie éolienne, c’est bien entendu la variabilité du vent qui est en cause. Une première manière de gérer cette variabilité est d’utiliser la variabilité temporelle en un lieu donné ; pour ce faire, on construit un système de stockage, dont la fonction sera de « déplacer dans le temps » l’énergie captée, stockée, puis utilisée.

Mais il existe une autre approche, qui utilise la variabilité spatiale du vent en un instant donné. Pour ce faire, on interconnecte des régions dans lesquelles les vents sont différents, tout en prévoyant une surcapacité de production éolienne dans chaque région. Ce système aura pour fonction de « déplacer dans l’espace » l’énergie éolienne. Il s’agit précisément du concept de foisonnement éolien.

Pour être efficace, le foisonnement suppose cependant implicitement qu’il existe toujours des régions où le vent souffle suffisamment pour alimenter en électricité les régions où il n’y a pas assez de vent. Chacun a pu en faire l’expérience, par exemple, en regardant un journal télévisé : il arrive que les vents soient plus ou moins forts, au même moment, en fonction de la région où l’on se trouve, en France ou en Europe ; certains subissent des tempêtes, tandis qu’ailleurs, le temps est au plus calme. Mais quelle est la portée générale de ce constat de bon sens ?

À lire aussiÉnergie intermittente ou variable : comment qualifier l’éolien et le solaire ?Il s’avère que trois régimes de vent indépendants existent en France, lesquels peuvent être décrits schématiquement comme suit : océanique (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Hauts-de-France), continental (Grand Est, Centre-Val de Loire, Bourgogne-France-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes), et méditerranéen (Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, vallée du Rhône).

En principe, l’existence de ces régimes différenciés rend envisageable de compter sur le foisonnement éolien. Cependant, la démonstration de sa réalité nécessite des études complexes, utilisant un grand nombre de données, établissant dans l’espace et dans le temps la production d’énergie éolienne. Ces études visent généralement à établir quelle est la puissance minimale garantie par un ensemble d’éoliennes. Et c’est ce type d’études que nous allons détailler ci-dessous.

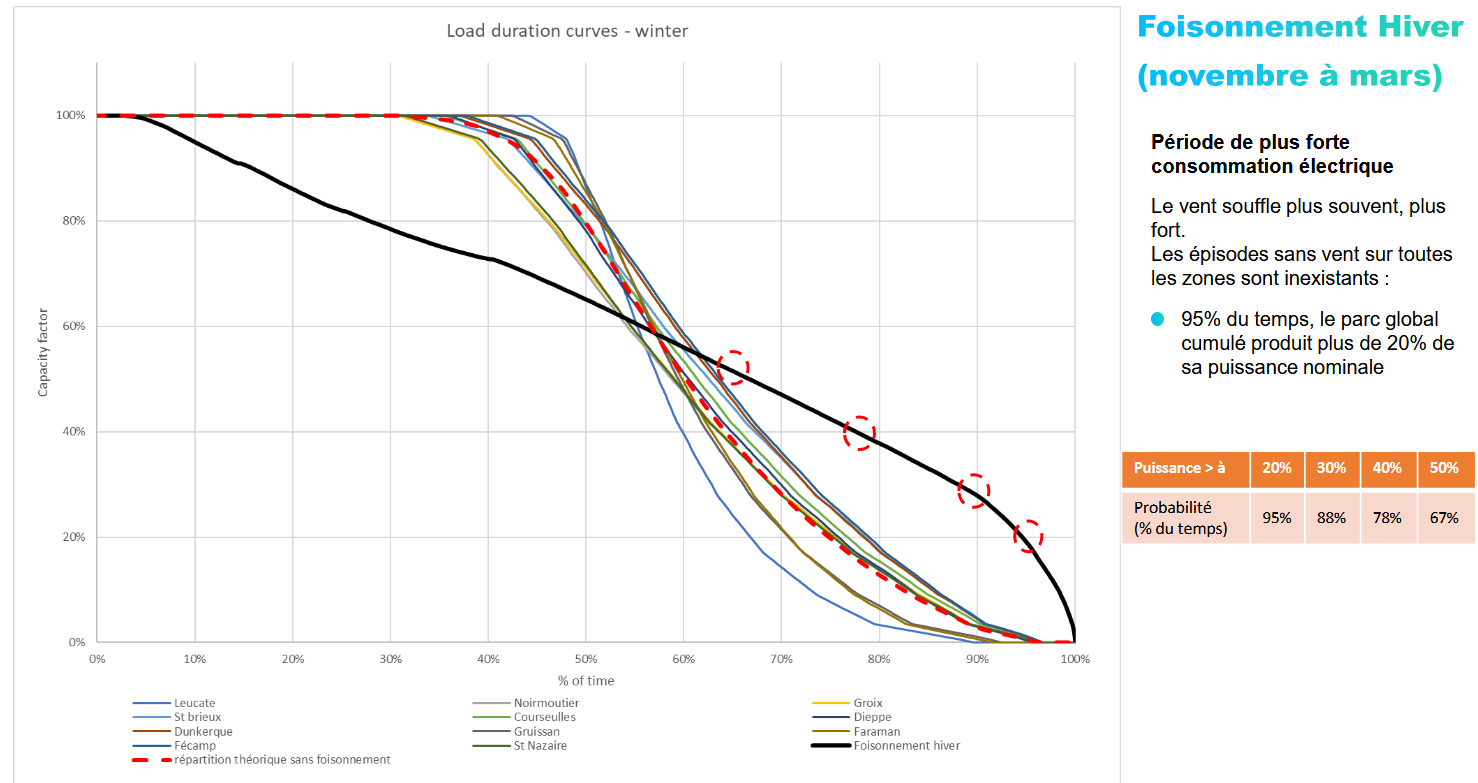

À lire aussiLes 3 parcs éoliens terrestres les plus puissants du mondeLors du débat public EOS relatif aux éoliennes flottantes en Méditerranée, Engie a publié une étude portant sur le foisonnement éolien. Cette étude concerne l’ensemble des façades maritimes françaises dans le contexte des différents projets de parc d’éoliennes en mer. Elle conclut ainsi : « À l’échelle des 3 façades françaises (Manche, Atlantique, Méditerranée), il est confirmé que les régimes de vent sont complémentaires au niveau temporel, entraînant un foisonnement de la production éolienne ; Ainsi, sur l’année, les statistiques montrent qu’un parc éolien réparti entre les façades produirait plus de 20 % de sa puissance installée de façon quasi constante (90 % du temps), ce ratio montant à près de 30 % en période hivernale (où la demande d’électricité est plus forte). »

L’étude présente en outre une courbe très intéressante : elle montre le facteur de charge simulé des éoliennes du parc en mer en fonction de la proportion du temps où il est atteint. Cette courbe est appelée monotone, car elle ne peut être que décroissante. Elle illustre bien l’effet de lissage de la production globale : cette dernière atteint moins fréquemment des capacités de charge élevées, mais montre bien plus fréquemment une puissance minimale plus élevée (courbe noire).

Le graphique nous montre que, selon cette étude, 95 % du temps, le parc produit plus de 20 % de sa puissance nominale. L’analyse montre en outre que le minimum de production garanti est de l’ordre de 5 % de la capacité installée (il s’agit de la valeur visible à 100 % du temps sur le graphique).

Dominique Grand a réalisé avec Marc Fontecave une étude du foisonnement éolien en France et en Europe, publiée dans les Comptes Rendus de l’Académie des Sciences. Cette étude évalue des scénarios comprenant une forte proportion d’énergie éolienne (jusqu’à 130 GW installés) et d’énergie solaire (jusqu’à 204 GW), dans l’objectif notamment d’évaluer les effets du foisonnement. L’étude montre que lors de périodes sans vent en hiver, longues d’une semaine approximativement, il n’y a pas assez d’énergie produite : « Le réseau risque de s’effondrer si les moyens ne sont pas à la hauteur du besoin de rééquilibrage. Du 1ᵉʳ au 26 janvier, ces moyens devraient apporter 19,7 TWh ».

Parmi ces moyens, les auteurs évaluent le foisonnement éolien à l’échelle européenne, c’est-à-dire la possibilité d’importer en France de l’énergie éolienne en provenance de nos voisins. « Notre étude démontre que lors de la période du 18 au 26 janvier 2020, particulièrement critique, les échanges avec d’autres pays sont bien insuffisants pour combler même partiellement le besoin de rééquilibrage. Pire, la France devrait être ensuite exportatrice vers les autres pays européens, à l’exception de l’Espagne, ce qui aggrave la pénurie, et rend difficile d’envisager de profiter de cette production pour charger des moyens de stockage ».

Une autre étude montre des résultats similaires en ce qui concerne l’Allemagne. Dans leur article de 2019 dans le journal VGB PowerTech, Thomas Linnemann et Guido Vallana présentent leur évaluation des données de production d’énergie éolienne en Allemagne et dans 17 pays voisins : « les analyses des séries chronologiques cumulées de puissance du parc éolien européen au cours des années 2015 et 2017, caractérisées par des vents forts, suggèrent une capacité garantie d’environ 5 % de la capacité nominale dans chaque cas pour le parc éolien européen. »

Selon les auteurs, il existe donc des périodes pendant lesquelles la production éolienne à l’échelle européenne ne dépasse pas 5 % de la capacité installée. Les auteurs indiquent en effet que « des situations peuvent se reproduire à plusieurs reprises, dans lesquelles la production d’électricité éolienne est simultanément forte ou faible dans une grande partie de l’Europe ».

Pour expliciter concrètement ce résultat, ils fournissent des exemples de situations où les gradients de pression atmosphérique sont très faibles ou très forts d’un bout à l’autre du continent. Comme les vents sont au premier ordre influencés par les différences de pression, ils expliquent ainsi l’homogénéité de la production éolienne à l’échelle de l’Europe dans certaines situations. Dominique Grand nous résume la situation : « anticyclone et dépressions ont des tailles comparables à une bonne partie de l’Europe. Quand l’anticyclone est installé, le vent est nul ou faible partout. »

À lire aussiÉolien en mer : la carte des parcs et projets en FranceDe prime abord, on peut s’étonner de conclusions aussi différentes selon les sources. D’un côté, par exemple, l’étude d’Engie, qui indique que le foisonnement existe et permet de garantir plus de 20 % de la puissance installée jusqu’à 90 % du temps. De l’autre, des études concluent au faible intérêt du foisonnement, en relevant qu’il existe des périodes de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines pendant lesquelles il n’est pas possible de compter sur le vent – et ce, même à l’échelle européenne.

Une première explication pourrait résider dans la nature des données utilisées : par exemple, données annuelles moyennées, ou historique réel au pas horaire. Mais la principale explication à cette différence d’appréciation dépend en fait du point de vue considéré. Si l’on cherche à montrer que le foisonnement existe, il est en effet possible de le prouver. En revanche, si l’on cherche à vérifier la capacité de l’éolien à assurer à tout moment la stabilité du réseau, le foisonnement constaté est alors insuffisant. Telle est en effet la conclusion de Linnemann et Vallanna : « 4 à 5 % de la capacité nominale signifie, compte tenu des pertes inévitables sur le réseau, que même au niveau européen, une capacité de secours pilotable de près de 100 % de la pointe annuelle de la consommation électrique européenne doit être maintenue. »

Dominique Grand ajoute : « les blackouts récents en Europe, et notamment dans la péninsule ibérique le 28 avril 2025, indiquent que nous touchons actuellement une limite sur la possibilité d’intégration d’énergies renouvelables non pilotables. Et l’argument du foisonnement ne peut tenir vis-à-vis de la stabilité du réseau. Nous sommes au pied du mur. Et les autorités, notamment au niveau européen, font comme si de rien n’était. »

Car, en effet, le réseau électrique est dimensionné de façon à assurer son équilibre dans les situations les plus sévères : forte consommation et faibles capacités de production. Autrement dit, les gestionnaires de réseau doivent pouvoir garantir l’approvisionnement même pendant la pire heure de l’ensemble de l’année. Et c’est bien ce que démontre l’ensemble des résultats cités ici : il existe des situations où l’énergie éolienne ne peut pas produire plus de 5 % de sa capacité installée, et ce, même à l’échelle européenne. En conséquence, il sera nécessaire de construire des moyens de secours, de production ou de stockage capables de couvrir près de 100 % de la demande. Ce qui revient à construire deux parcs de production d’énergie. Et cela, on s’en doute, ne peut pas être économique.

Au total, pour conclure, et au risque de forcer le trait, nous pouvons proposer la conclusion suivante : le foisonnement existe-t-il ? Oui. Suffit-il à garantir la stabilité du réseau ? Non. Et en la matière, il convient d’opter pour le mix énergétique le plus efficace pour garantir cette stabilité, et ce, avec des prix soutenables. Il en tient de notre sécurité d’approvisionnement en électricité.

La suite de votre contenu après cette annonce

Notre Newsletter

Ne ratez plus les dernières actualités énergetiques

S'inscrire gratuitement

Un réacteur nucléaire naturel ? Oui, ça existe !

Nucléaire25 février 2026

Annonce partenaire

Annonce partenaire

Annonce partenaire

Annonce partenaire

Pourquoi Macron critique le mix électrique espagnol

Solaire22 février 2026

Annonce partenaire