Un simple torrent de montagne sur la commune du Haut-Bréda, en Isère, et au bout du chemin, assez d’électricité pour alimenter en continu 900 foyers. C’est la promesse de la petite hydroélectricité. Une énergie renouvelable discrète, mais redoutablement efficace qui fonctionne « au fil de l’eau », sans nécessiter d’immense barrage. Mais comment parvient-on à transformer la pression de l’eau, captée à 1300 mètres d’altitude, en une production électrique stable et puissante ? Pour percer les secrets de cette force tranquille, Révolution Énergétique a visité une micro centrale hydroélectrique flambant neuve, de sa prise d’eau jusqu’à sa turbine.

En France, lorsqu’on évoque l’énergie hydraulique, l’image qui vient souvent à l’esprit est celle d’immenses barrages retenant des millions de mètres cubes d’eau. Pourtant, il existe une autre forme d’hydroélectricité, plus discrète, mais tout aussi précieuse pour le réseau : la production « au fil de l’eau ». Le principe est simple : plutôt que de stocker l’eau dans une grande retenue, la centrale turbine uniquement le débit qui arrive naturellement dans le cours d’eau à l’instant T.

Cette approche offre un avantage majeur : un impact environnemental et visuel plus faible. Avec des ouvrages de taille modeste qui s’intègrent au paysage, l’hydroélectricité au fil de l’eau se fait particulièrement discrète, surtout lorsqu’il s’agit de mini installations comme la centrale de l’Embruneraie, que nous avons visité. L’ouvrage, conçu par le bureau d’études Hydronnov et son ingénieure Marie Detout, a été mis en service au printemps 2025.

Bien que la production varie avec les saisons (maximale au printemps lors de la fonte des neiges et bien plus faible en hiver). La centrale est conçue pour fonctionner en continu toute l’année, tant que le débit du torrent le permet. Elle constitue ainsi une source d’énergie bas-carbone et prévisible, essentielle pour assurer la stabilité du réseau électrique.

À lire aussiQuel-est le mix électrique de la France ?

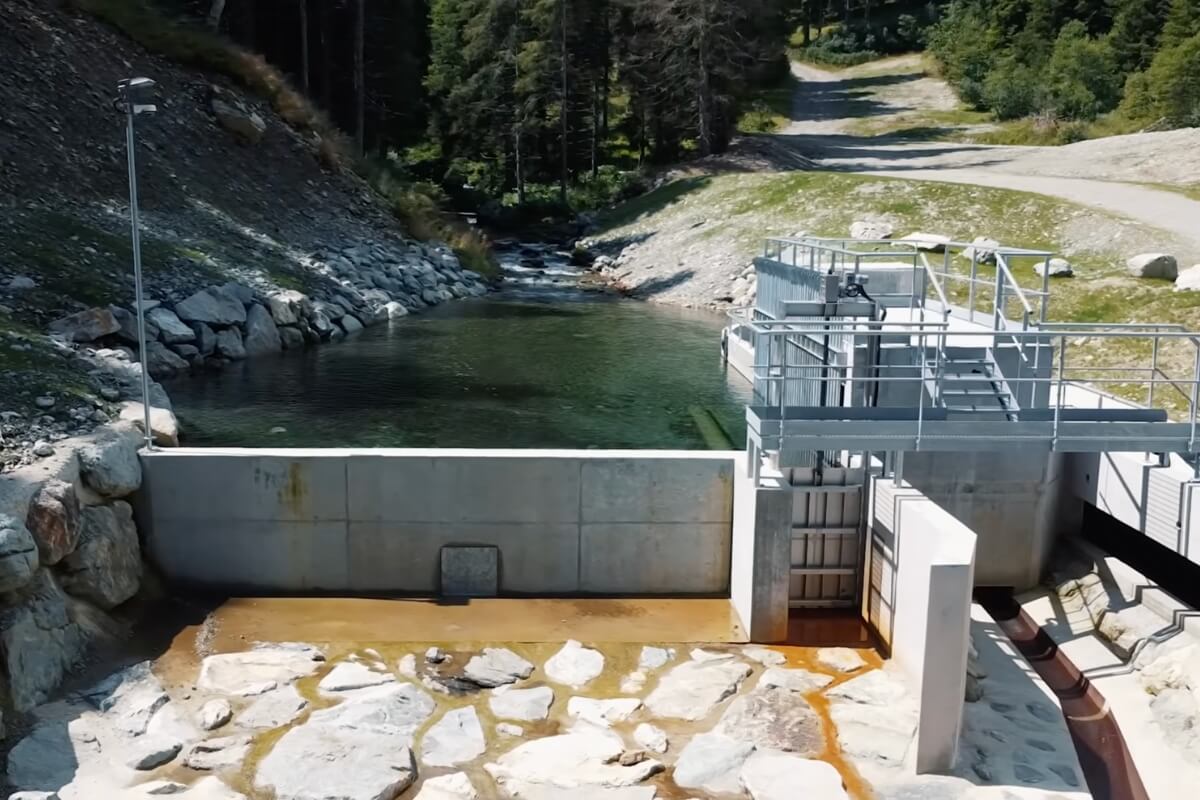

Tout commence en haute montagne, dans le massif des Sept-Laux. C’est ici, sur la commune du Haut-Bréda, que la micro centrale hydroélectrique capte les eaux du torrent du Pleynet pour commencer sa chute vertigineuse. Située à 1300 mètres d’altitude, la prise d’eau est la première étape. Loin d’un barrage massif, la retenue est un mur en béton haut de quelques mètres. L’eau est captée à travers une grille de type Coanda, un système qui assure la protection de la faune aquatique, grâce à de fines ailettes, ne laissant passer rien d’autre que l’eau et les sédiments fins.

Les éventuels poissons qui s’y retrouvent glissent dessus et atterrissent en douceur dans une « goulotte de dévalaison » avant de retrouver le cours normal du torrent. Pour garantir la vie dans la rivière en aval, un débit réservé de 64 litres par seconde est également maintenu en permanence, un principe essentiel pour garantir la continuité écologique des cours d’eau.

Une fois l’eau captée et filtrée, elle passe par une étape cruciale : le dessablage. Sur près de 19 mètres, le dessableur ralentit le courant pour permettre aux sables et aux fines particules de se déposer au fond, par décantation. L’objectif est d’obtenir une eau la plus pure possible pour éviter l’usure prématurée de la turbine par abrasion.

L’eau peut alors s’engouffrer dans la conduite forcée. C’est ici que l’énergie potentielle se concentre, grâce à des caractéristiques impressionnantes pour une petite centrale hydroélectrique :

C’est cette hauteur de chute phénoménale qui, à l’arrivée, transforme le petit cours d’eau en une pression colossale, prête à produire en électricité.

L’eau, chargée d’une énergie potentielle importante après sa descente de 220 mètres, arrive à une pression de 23 bars dans le local qui abrite la turbine et son alternateur. C’est dans ce cœur que se convertit la force brute de l’eau en électricité. Le processus se déroule en deux étapes.

Pour un site de haute chute comme celui-ci, il n’y a pas de technologie plus adaptée que la Turbine Pelton. En effet, c’est une roue à augets (des sortes de cuillères) conçue pour capter l’énergie d’un jet d’eau à très haute pression. Le fonctionnement est d’une efficacité redoutable :

C’est cette rotation, issue de la simple force de l’eau, qui constitue l’énergie mécanique que l’on va ensuite transformer.

Couplé directement à la turbine, l’alternateur entre en scène. En tournant, son rotor crée un champ magnétique qui génère une tension, puis un courant électrique. L’électricité est née, mais elle n’est pas encore prête pour le réseau.

Le courant produit par l’alternateur sort à une tension de 400 V. Pour être transporté sur de longues distances sans pertes d’énergie, il doit voir sa tension augmentée. C’est le rôle du transformateur, un modèle « sec » sans huile plus facile à entretenir. Il va élever la tension de 400 à 20 000 V (20 kV), prête à être injectée sur le réseau électrique national.

Une fois injectée sur le réseau, l’électricité produite par la micro centrale de l’Embruneraie vient se fondre dans la consommation nationale. Mais concrètement, que représente la production de cette installation à taille humaine ? Et comment fait-elle face aux réalités parfois déroutantes du marché de l’énergie ?

La centrale, avec sa puissance de près de 1 mégawatt (MW), est capable de produire en moyenne 4 gigawattheures (GWh) d’électricité par an. Pour rendre ce chiffre plus parlant, cette production locale représente :

Aussi performante soit-elle, la centrale n’est pas à l’abri des bizarreries du marché européen de l’électricité. Lors des pics de production solaire ou éolien, les prix de l’électricité peuvent devenir négatifs. Dans ces situations, la centrale est contrainte de s’arrêter pour ne pas avoir à payer pour produire de l’électricité. Depuis sa mise en service, elle a ainsi été mise à l’arrêt forcé pendant plus de 1000 heures.

Alors, comment un tel projet peut-il être rentable ? Un contrat de type H16 auprès d’EDF Obligation d’Achat (EDF OA) assure la viabilité économique du projet en garantissant un tarif d’achat fixe sur 20 ans. Ce mécanisme, essentiel pour la plupart des producteurs d’énergies renouvelables, est encadré par des instances publiques comme la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). Pour cette centrale, le prix est sécurisé à 145 € le mégawattheure (MWh), offrant la visibilité nécessaire pour rentabiliser un investissement d’une telle envergure.

À lire aussiLa première fois où la France a produit de l’électricité

La différence est fondamentale. Une micro centrale comme celle-ci fonctionne « au fil de l’eau ». Contrairement à un grand barrage, elle ne dispose pas d’une grande retenue pour stocker l’eau. Le barrage est en réalité un simple seuil de 1,70 mètre de haut qui dérive une partie du torrent pour la turbiner instantanément. L’impact visuel et technique est donc bien plus faible.

Elle est conçue pour produire de l’électricité 24 h/24 et 365 jours par an, mais sa production varie fortement avec les saisons. En effet, elle atteint sa puissance maximale au printemps et en été avec la fonte des neiges, et produit beaucoup moins en hiver. La centrale ne s’arrête qu’en cas de défaut ou lors des périodes de prix négatifs sur le marché de l’électricité.

À lire aussiPrix négatifs : les petites centrales hydroélectriques en souffrent davantage que l’éolien et le solaireDes aménagements spécifiques limitent très fortement l’impact pour les poissons. La prise d’eau est équipée de grilles ichtyocompatibles de type Coanda. Ce système agit comme un toboggan : les poissons glissent dessus et sont redirigés vers le torrent via une « goulotte de dévalaison ». De plus, un débit réservé de 64 litres par seconde est obligatoirement maintenu dans la rivière pour préserver la vie aquatique.

À lire aussiCette turbine hydroélectrique évite de transformer les poissons en rillettesLe processus est très long. Entre les études environnementales, la sécurisation du terrain et les autorisations administratives, il faut compter au minimum 4 à 5 ans pour développer un projet comme celui-ci. Pour les projets les plus complexes ou alourdis par certaines démarches administratives, cela peut même dépasser les 10 ans.

À lire aussiPeut-on construire de nouvelles centrales hydroélectriques en France ?La suite de votre contenu après cette annonce

Annonce partenaire

Annonce partenaire

Annonce partenaire

Annonce partenaire

Chauffage : qui est le mieux loti en Europe ?

Actualité9 février 2026

Annonce partenaire