L’AIEA prévoit près de 1000 GWe de centrales nucléaires d’ici 2050, soit plus du double que le parc actuel. Ces centrales, il faudra bien les alimenter en uranium. Et si cet uranium venait de l’eau de mer ? Une idée qui n’est pas toute neuve, mais qui prend de l’ampleur à mesure que s’accroît le parc mondial. Mythe ou réalité, c’est ce que nous allons voir.

Les eaux des océans contiennent de nombreuses substances dissoutes : outre le sel, bien sûr, et déjà largement exploité, on trouve plus de soixante-dix éléments, comme le lithium, le cobalt, le titane, le molybdène, le vanadium ou le nickel. Mais aussi l’uranium, à la 13ᵉ position. Sa teneur reste infime, à 3,3 microgrammes par litre, c’est-à-dire qu’un kilomètre-cube d’eau de mer ne contient qu’à peine plus de 3 tonnes d’uranium.

Mais les océans sont vastes ! De sorte que dans la totalité de leur volume, on trouve plus de 4 milliards de tonnes d’uranium, soit de l’ordre de mille fois plus que dans les gisements terrestres actuellement identifiés. C’est dire à quel point la ressource est colossale !

À lire aussiVoici le premier kilogramme d’uranium extrait de l’eau de merL’uranium contenu dans les océans provient des fleuves, ces mêmes fleuves qui trouvent leurs sources dans les montagnes et leurs abords, et qui, par une patiente érosion, emportent les petites quantités d’uranium présentes dans les roches et dans les sédiments. L’érosion du littéral y participe également. Ainsi, ce sont de l’ordre de 76 000 tonnes qui sont ajoutés dans les océans chaque année, c’est-à-dire de l’ordre de la consommation en uranium du parc actuel.

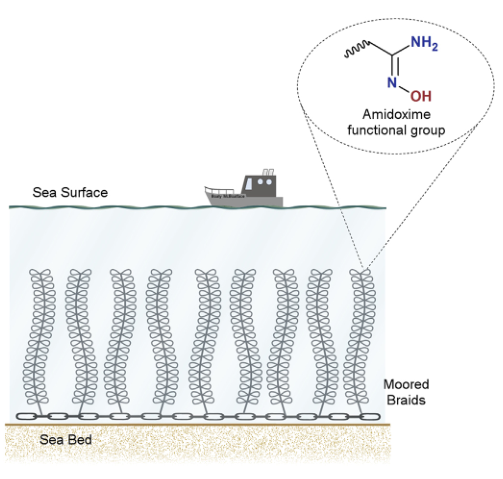

Pour le récupérer, la solution la plus efficace identifiée aujourd’hui se base sur des substances adsorbantes, par exemple, des fibres de polyéthylène dopées de substances spécifiques comme l’amidoxime. Ces fibres sont trempées dans l’océan, par une station en surface, ou directement ancrées au fond. Les fibres sont agitées par les courants marins, et absorbent peu à peu l’uranium. Les fibres sont ensuite récupérées, retraitées avec des solutions acides destinées à en extraire l’uranium absorbé et à régénérer les fibres, puis elles sont réutilisées dans un nouveau cycle.

Ce principe a fait l’objet de plusieurs essais, en laboratoire, ou en conditions réelles, notamment au Japon, sous l’impulsion de Tamada. Les chercheurs japonais ont pu ainsi démontrer avoir récupéré 1,5 g d’uranium par kilogramme d’absorbant après 30 jours de trempage dans une eau de mer à 30 °C. D’autres expériences, dont celles de l’Oak Ridge National Laboratory ont pu montrer des performances encore supérieures.

Ainsi, l’extraction de l’uranium d’eau de mer est aujourd’hui un principe établi du point de vue expérimental. Qu’en serait-il toutefois d’un déploiement à l’échelle industrielle ? Les choses deviennent plus compliquées. En premier lieu, l’échelle de l’infrastructure à mettre en place. Des évaluations ont montré que pour fournir la totalité du parc estimé par l’AIEA pour 2050, un peu inférieur à 1000 GWe, il faudrait installer dans l’océan plus de 1,5 million de tonnes d’adsorbants ; pour donner un ordre de grandeur, la production mondiale de plastique s’élève à environ 400 millions de tonnes. La quantité de matière à mettre en œuvre est ainsi très importante, mais compatible avec les capacités industrielles actuelles.

À lire aussiExtraction de l’uranium de l’eau de mer : ce nouveau matériau veut révolutionner le processusSecond écueil, le prix. Les estimations de prix de l’uranium marin sont très variables, et dépendent notamment de l’efficacité d’absorption et des rythmes de rotation des matériaux adsorbants ; elles conduisent à un prix compris entre 130 et 550 $/lb (dollars par livre d’oxyde d’uranium U3O8, le fameux « yellow cake »). Soit nettement plus que le prix de marché actuel, qui, en 2025, était de l’ordre de 75 $/lb.

Cet aspect n’est pas forcément rédhibitoire, car le prix unitaire de l’énergie nucléaire (LCOE, pour Levelised cost of energy) est largement dominé par l’amortissement du coût de construction de la centrale. De sorte qu’il peut être estimé qu’une telle hausse du prix de l’uranium, s’il devait venir des océans, ne serait pas directement répercutée sur les prix de l’électricité. On estime ainsi qu’un quintuplement du prix de l’uranium n’augmenterait le coût de production que de l’ordre de 20 %.

À lire aussiL’uranium de retraitement est entreposé sans aucune perspective d’utilisation : vrai ou faux ?L’uranium marin est-il donc une ressource réelle ? La réponse est oui : les technologies existent, les capacités industrielles doivent être créées, mais ne correspondent pas à une échelle inatteignable, et le prix n’est pas forcément rédhibitoire. La Chine, elle, y croit : elle a lancé depuis 2021 des essais en vraie grandeur. Les autres pays restent toutefois très timides sur ce sujet, plus dans une posture d’attente que lancés dans une politique volontariste.

Nous pouvons relever que la France dispose de la plus grande Zone économique exclusive (ZEE) du monde, où elle exerce un droit souverain sur les ressources océaniques. Nul doute que parmi cette immense surface, il existe des sites favorables à l’extraction de l’uranium marin. La France pourrait-elle ainsi devenir, grâce aux océans, une grande puissance de l’uranium ?

La suite de votre contenu après cette annonce

Notre Newsletter

Ne ratez plus les dernières actualités énergetiques

S'inscrire gratuitement