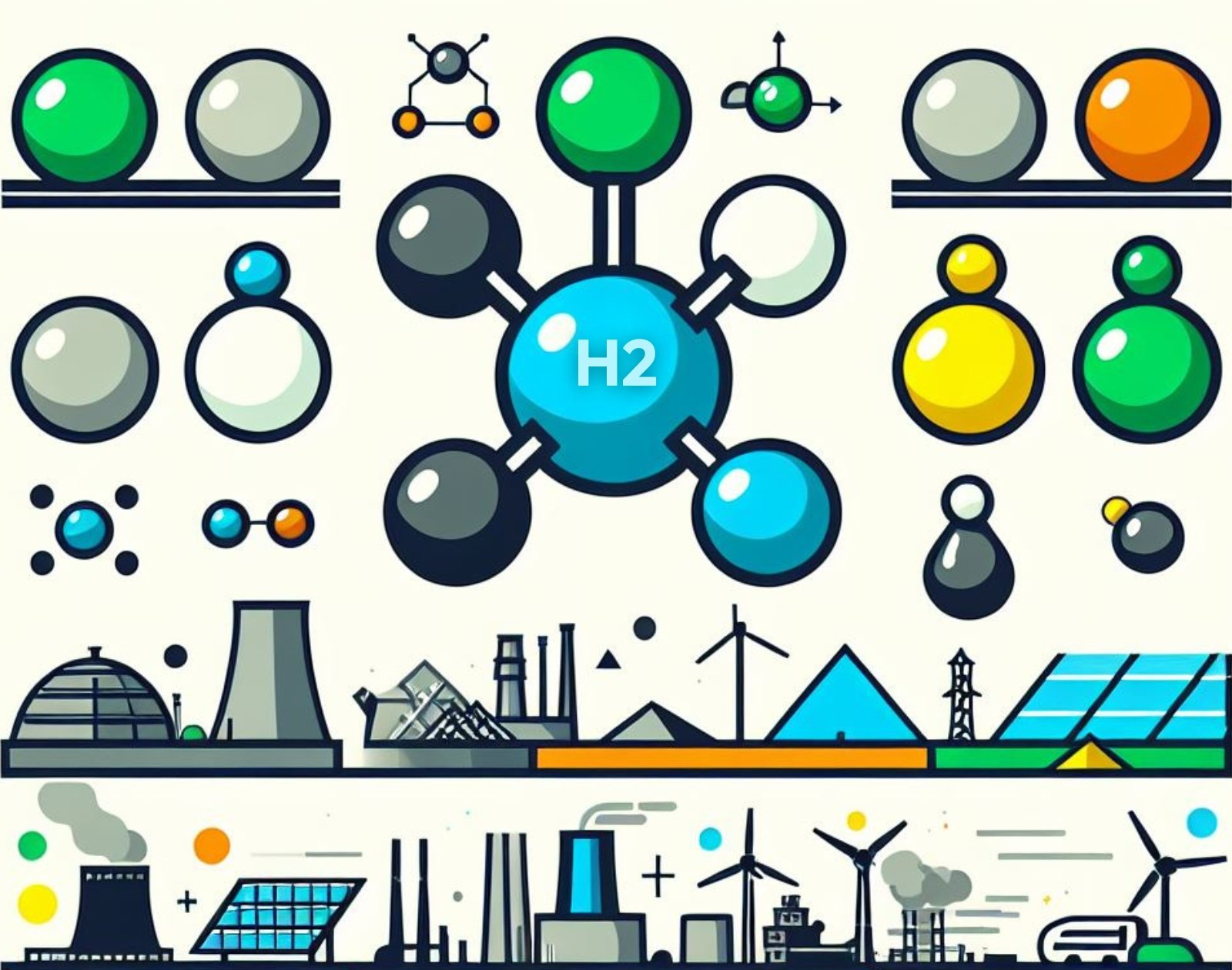

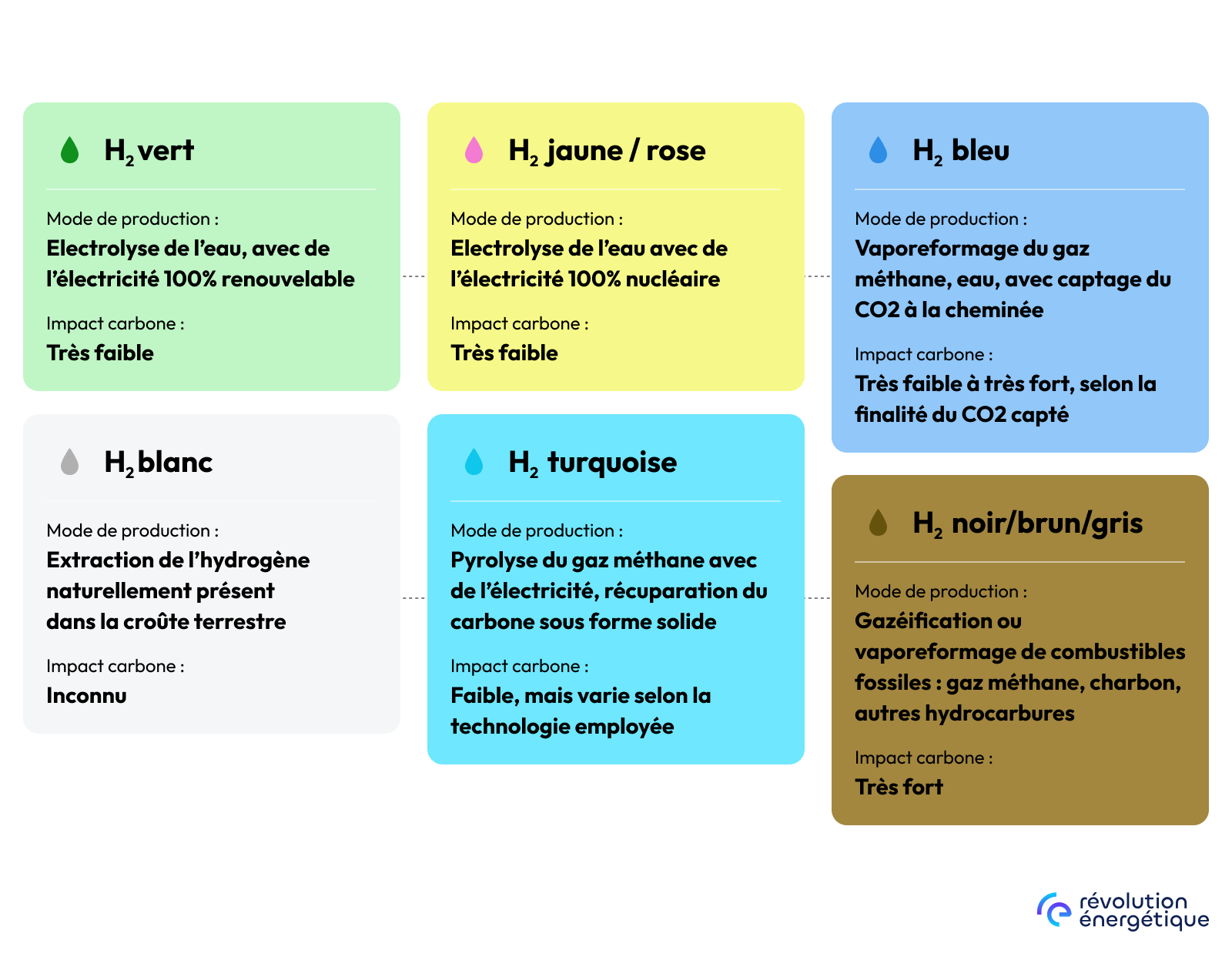

Quelles-sont les couleurs de l’hydrogène ? Partout sur Terre, l’hydrogène est plébiscité pour réussir la transition énergétique. Les industriels et gouvernements évoquent régulièrement l’utilisation d’hydrogène vert, certains parlent d’hydrogène blanc ou naturel, quand d’autres veulent exploiter l’hydrogène jaune, bleu ou turquoise. Mais, de nos jours, l’hydrogène est majoritairement gris, marron ou noir. Qu’est-ce que cela signifie ? Voici les secrets de cet étrange code couleur.

Lorsque l’hydrogène est présenté comme solution d’avenir par certaines entreprises et médias, ce n’est heureusement pas de l’hydrogène gris (voir plus bas) dont il s’agit, mais plus généralement d’hydrogène « décarboné » ou encore d’hydrogène « vert ». La couleur « écolo » est porteuse d’espoir dans l’imaginaire collectif et les objectifs de transition énergétique ou de mobilité durable. Mais quelle est la réalité ?

L’hydrogène vert est produit par électrolyse de l’eau. Il s’agit du procédé qui consiste à décomposer l’eau (H20), élément naturel par excellence, en dioxygène (O2) et dihydrogène (H2) grâce à un courant électrique. L’installation qui permet cette opération s’appelle un électrolyseur. Si l’électricité utilisée est exclusivement d’origine renouvelable (produite, par exemple, par des installations solaires, éoliennes ou hydroélectriques), cet hydrogène bas-carbone est qualifié de « vert ».

À lire aussiComment cet étrange lac va produire de l’hydrogène vert

S’il est produit par une proportion importante d’électricité d’origine nucléaire (comme en France, par exemple), l’hydrogène se verra plutôt attribuer la couleur jaune ou parfois rose. Cet hydrogène est particulièrement bas-carbone, l’électricité nucléaire étant quasiment exempte de rejets de CO2 dans l’atmosphère, au même titre que l’éolien, le solaire et l’hydroélectricité.

Problème : l’hydrogène jaune, comme l’hydrogène vert, est beaucoup plus cher que l’hydrogène gris fabriqué par vaporeformage des ressources fossiles. Son coût est aujourd’hui de 5 à 6 € par kg, soit environ 4 fois plus que l’hydrogène gris. Raison pour laquelle sa production mondiale est très marginale (moins de 5 % aujourd’hui).

À lire aussiC’est parti pour l’hydrogène d’origine nucléaire

Aujourd’hui, plus de 95 % de l’hydrogène consommé dans le monde sont extraits des combustibles fossiles, principalement du gaz naturel, sous l’action de la vapeur d’eau surchauffée. Des catalyseurs métalliques sont utilisés (nickel, fer, chrome, cuivre) pour faciliter les réactions. Cette technique appelée vaporeformage nécessite de porter le mélange gaz – vapeur à très haute température : entre 700 et 1 000 °C. Elle est donc énergivore et s’accompagne d’une importante émission de dioxyde de carbone (CO2) : pour chaque tonne d’hydrogène, 10 à 11 tonnes de CO2 sont produites et en général émises dans l’atmosphère. Dès lors, la production mondiale d’hydrogène est responsable de l’émission d’environ un milliard de tonnes de CO2 chaque année, soit l’équivalent des rejets de l’Indonésie et du Royaume-Uni combinées, selon l’IRENA (l’Agence internationale des énergies renouvelables).

L’hydrogène peut aussi être fabriqué par gazéification du charbon, mais cette méthode, également très grande émettrice de CO2, reste heureusement relativement minoritaire dans le monde. Le vaporeformage est le procédé actuellement le plus économique pour produire l’hydrogène. Son coût évalué à 1,5 €/kg est cependant 3 fois plus élevé que celui du gaz naturel. Mais si sa production est soumise à la taxe carbone comme en Europe, la facture est encore plus lourde.

À lire aussiProduire de l’hydrogène avec le grisou des anciennes mines : c’est possible !

Pour caractériser l’hydrogène produit à partir des énergies fossiles avec de fortes émissions de gaz à effet de serre, il s’est vu attribuer la couleur grise, brune ou noire comme nous l’avons vu plus haut. Toutefois, pour le « décarboner », une possibilité consiste à capter le dioxyde de carbone émis lors du vaporeformage. Ce CO2 peut alors être utilisé sous forme solide comme matière première dans certaines industries (pour la production de mousses par exemple), mais il peut tout de même finir sa vie dans l’atmosphère s’il est utilisé comme gaz (pour les boissons par exemple).

La solution la plus fréquemment envisagée est celle du stockage géologique, dans d’anciennes poches de gaz ou de pétrole vides, une technique appelée CSC (Capture et séquestration du carbone, ou en anglais CCS pour Carbon capture and storage). L’hydrogène ainsi décarboné est alors devenu « bleu ». Inutile de dire que l’opération supplémentaire est coûteuse, tant en euros ou en dollars qu’en énergie, et qu’aujourd’hui, il n’existe presque pas d’hydrogène bleu sur le marché. Seuls quelques projets pilotes ont été lancés dans le monde.

À lire aussiPourquoi l’Europe devrait se ruer sur l’hydrogène bleu algérien ?

L’hydrogène turquoise est en quelque sorte une variante de l’hydrogène bleu. Il s’agit d’hydrogène fabriqué par pyrolyse du gaz méthane, obtenu avec de l’électricité, et dont le carbone issu de la réaction est capté et solidifié. Le carbone solide de haute pureté peut ensuite trouver d’innombrables applications dans l’industrie, comme les pneus. Plusieurs techniques permettent de créer de l’hydrogène turquoise, comme la pyrolyse par plasma, la pyrolyse catalytique ou la pyrolyse thermique.

Les émissions de gaz à effet de serre de l’hydrogène turquoise diffèrent selon la technologie retenue. Par exemple, les pyrolyseurs peuvent utiliser de l’électricité plus ou moins bas-carbone pour séparer la molécule de méthane (CH4) en carbone (C) et hydrogène (H). Si du gaz méthane d’origine renouvelable est utilisé, le bilan carbone peut même être négatif, puisque le carbone contenu dans le biogaz était auparavant présent sous forme de CO2 dans l’atmosphère.

Un kilo de gaz méthane pyrolysé permettrait d’obtenir 250 g d’hydrogène et 750 g de carbone purs. Malgré les températures élevées nécessaires (de 650 à 2 000 °C selon le pyrolyseur utilisé), cette technique consommerait 7 fois moins d’électricité que l’électrolyse de l’eau à quantité d’hydrogène égale.

Bien qu’il soit l’élément le plus abondant de l’univers, l’hydrogène n’est pas aussi facile à extraire de son milieu naturel que le pétrole. Des puits d’hydrogène naturel ont été découverts « par hasard » à proximité de Bourakébougou, au Mali. Ils alimentent, depuis plusieurs années, ce village en électricité. Deux scientifiques français, Eric Deville et Alain Prinzhofer sont partis à sa recherche et en ont trouvé des traces à plusieurs endroits de la planète. Leurs découvertes font l’objet d’un livre : « Hydrogène naturel : la prochaine révolution énergétique » publié chez Belin. Entretemps, plusieurs startups se sont lancées dans le filon de l’extraction d’hydrogène naturel de par le monde, mais sa faisabilité technique et économique n’est toujours pas parfaitement cernée. Un gisement potentiel a notamment été identifié en France.

À lire aussiL’hydrogène naturel existe, mais quel est son potentiel ?Bien qu’il existe à l’état naturel dans l’écorce terrestre (nous y reviendrons), l’hydrogène est aujourd’hui produit industriellement et en grande quantité : chaque année, l’industrie mondiale en consomme plus de 75 millions de tonnes dont près de la moitié (45 %) sont utilisées pour le raffinage et la désulfuration du pétrole. L’autre moitié sert principalement à produire de l’ammoniac, lequel est utilisé comme matière de base dans le secteur de la chimie, notamment pour la production d’engrais. Mais l’hydrogène est aussi employé dans l’industrie alimentaire, l’électronique, la métallurgie et l’industrie spatiale où il entre dans la composition du « carburant » des fusées. L’hydrogène est anecdotiquement utilisé pour les transports.

La consommation mondiale d’hydrogène équivaut à celle du quart de la consommation de gaz naturel, c’est tout dire. Les États-Unis et la Chine en sont les principaux fournisseurs mondiaux avec une production annuelle d’environ 10 millions de tonnes chacun. La France produit près d’un million de tonnes d’hydrogène par an, soit 1,5 % de la production mondiale. Contrairement aux énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon), l’hydrogène n’est pas une énergie primaire, mais un « vecteur énergétique » qui, comme l’électricité, est produit à partir d’une autre source d’énergie.

À lire aussiL’hydrogène est un gaz à effet de serre deux fois plus puissant qu’on ne le pensaitToutefois, il a l’avantage de posséder des propriétés énergétiques remarquables, ce qui explique son intérêt. C’est le vecteur énergétique qui dispose de la plus grande densité massique : par kilo, il contient 2,2 fois plus d’énergie que le gaz naturel, 2,75 fois plus que l’essence et 3 fois plus que le pétrole. Cependant, c’est le gaz le plus léger, ce qui complique son stockage. Pour l’entreposer, le transporter et le distribuer, il faut soit le liquéfier à une température extrêmement basse (- 253 °C), soit le comprimer à très haute pression (700 bars) et ces opérations sont très énergivores : sa liquéfaction, par exemple, consomme 10 à 13 kWh d’électricité par kg.

Il faut aussi maîtriser les risques, car l’hydrogène est un gaz très dangereux : comme il s’agit de la plus petite des molécules gazeuses, les risques de fuites sont plus importants qu’avec n’importe quel autre gaz. Il est en effet difficile de rendre complètement étanche les réservoirs et tuyauteries contenant de l’hydrogène, surtout lorsque celui-ci est comprimé à très haute pression : il peut s’échapper par des ouvertures microscopiques. Ainsi, même les meilleurs réservoirs ne sont jamais complètement étanches : ceux des voitures à hydrogène peuvent se vider en quelques semaines, même quand le véhicule est à l’arrêt.

En outre, l’hydrogène est très facilement inflammable : l’énergie requise pour l’enflammer est dix fois plus faible que celle qui est nécessaire pour allumer du méthane (c’est-à-dire le gaz « naturel »). De plus, lorsque l’hydrogène est comprimé à très haute pression (c’est le cas dans les véhicules à hydrogène et les stations de distribution) et qu’une fuite a lieu, le gaz se détend fortement et il se produit ce qu’on appelle un effet Joule-Thompson inverse. L’hydrogène qui s’échappe s’échauffe en se détendant, ce qui peut être suffisant pour qu’il s’enflamme spontanément. Particularité de l’hydrogène : sa flamme est incolore : un début d’incendie d’hydrogène ne se voit donc pas.

À lire aussiVoici comment ce barrage suisse produira de l’hydrogèneAutre obstacle de taille lorsque l’hydrogène vert est envisagé comme solution de stockage de l’électricité d’origine renouvelable : le rendement de l’opération qui consiste à produire de l’hydrogène dans un électrolyseur, à le comprimer à très haute pression, éventuellement à le transporter, puis à fabriquer de nouveau de l’électricité dans une pile à combustible, est médiocre : de 25 à 30 %. Cela veut dire que plus des deux tiers de l’électricité renouvelable produite au départ se sont volatilisés dans l’opération, en pure perte. Alors que des solutions de stockage alternatives comme les batteries ont un rendement bien meilleur d’environ 80 % et sont même moins chères (nous reviendrons sur ces aspects dans un prochain article).

La première électrolyse de l’eau a eu lieu en 1800 et la pile à combustible a été inventée en 1839 par l’Allemand Christian Schönbein. Ces technologies ne sont donc pas récentes. Lors de mon passage sur les bancs de l’université, notre professeur de chimie nous parlait déjà de leurs promesses dans les années 1970.

Mais il est clair que les efforts de recherche, les budgets actuellement alloués par les plans nationaux et internationaux et les économies d’échelle envisagées par les projets de gigafactory comme celle que Bruno Le Maire voudrait construire en France, permettent d’espérer une réduction des coûts et une amélioration du rendement de la solution de stockage d’électricité renouvelable par l’hydrogène vert. Sera-t-elle un jour compétitive en regard de l’alternative offerte par les batteries ou d’autres solutions de stockage émergentes ? Honnêtement j’en doute, mais tant mieux si l’avenir me donne tort.

À lire aussiLa chaudière à hydrogène débarque en FranceAlors que les couleurs des différentes formes de production d’hydrogène avaient été définies dans un document de l’IRENA (l’Agence internationale des énergies renouvelables) et promues par la Commission européenne, celle-ci a finalement abandonné ce catalogue. Pour Bruxelles, l’hydrogène sera désormais soit « propre » – exclusivement produit à partir de renouvelables – soit « bas-carbone », une notion que l’exécutif européen définit comme produit à partir d’électricité majoritairement nucléaire (l’hydrogène jaune ou rose) ou de combustibles fossiles avec captage et stockage du carbone (l’hydrogène bleu ou turquoise).

La suite de votre contenu après cette annonce

Notre Newsletter

Ne ratez plus les dernières actualités énergetiques

S'inscrire gratuitement

Annonce partenaire

Annonce partenaire

Deux fournisseurs lourdement sanctionnés

Actualité17 juillet 2025

Annonce partenaire

Annonce partenaire

Annonce partenaire